빛은 입자일까? 파동일까?

현재 과학계에서 빛은 입자이자 파동이라는 것으로 인정되고 있다.

이를 파동-입자 이중성이라고 한다.

전자는 관찰자가 없을 때는 마치 파동처럼 행동하여 간섭무늬를 만들지만, 관찰하는 순간에는 입자처럼 행동하여 간섭무늬가 사라진다.

관찰자가 없으면 전자는 ‘이것이다’라고 단정할 수 없는, 고정된 실체가 없는 상태로 존재하는 것이다.

오늘 이야기하고 싶은 것은 ‘空(빌 공)’에 대한 것이다.

앞서 살펴본 과학의 이야기를 통해서 우리가 생각하는 고정된 물질적 실체가 관찰이라는 행위에 의해 비로소 확정된다는 점을 보여준다.

예를 들어 ‘스마트폰’이라는 물체로 개념을 정리해보겠다.

스마트폰을 분해하면 이것은 스마트폰이라고 할 수 있는가?

더 이상 스마트폰이 아니고 이것은 스마트폰 부품이 된다.

그리고 이 부품들을 또 분해해서 아주 작게, 더 이상 쪼갤 수 없는 상태로 만들어 원자, 미립자 상태로 만든다면?

그럼 더 이상 스마트폰 부품이 아니다.

그렇다. 스마트폰은 사실 스스로를 ‘스마트폰’이라고 규정하지 않는다.

우리가 그것을 특정 기능과 목적을 가진 물건으로 인식하고 그렇게 이름을 붙였기 때문에 ‘스마트폰’이라는 개념이 존재한다.

이처럼, 스마트폰의 본질은 독립적으로 존재하는 ‘스마트폰 자체’가 아니라,

수많은 요소들의 상호 의존적 관계와 그것을 인식하는 관찰자의 관점에 의해 정의되는 것이다.

불교의 핵심 경전인 마하반야바라밀다심경에는 바로 이와 같이 空에 대한 깨달음을 담고 있다.

空은 단순히 ‘비어 있다’는 뜻이 아니라, 모든 존재가 고정된 실체 없이 상호 의존적으로 존재한다는 의미에 가깝다.

즉, 모든 것은 끊임없이 변화하며, 홀로 존재하는 독립적인 실체는 없다는 것이다.

‘색즉시공 공즉시색(色卽是空 空卽是色)’은 물질(色)이 고정된 실체가 없기에(空) 공과 다르지 않으며, 고정된 실체가 없다는 것 또한 물질의 본질이라는 뜻이다.

불교에서 말하는 공(空), 즉 모든 존재가 고정된 실체 없이 상호 의존적으로 존재한다는 뜻을 산스크리트어로 śūnyatā(순야타)라고 말한다.

그리고 숫자 0을 나타내는 산스크리트어는 śūnya(순야)라고 한다.

즉, 0과 空은 같은 어원을 가진 단어인 것이다.

0은 인류 역사상 가장 중요한 지적 혁명 중 하나라고 한다.

이는 단순히 ‘아무것도 없음’을 나타내는 기호를 넘어서

현대 수학의 거의 모든 분야를 가능하게 한 근본적인 개념이기 때문이다.

그리고 이 0을 수(number)로서 정립하고 사칙연산에 사용한 것은 7세기 인도의 수학자 ‘브라마굽타(Brahmagupta)’이다.

불교에서 ‘나’라는 것은 실체가 없으므로 ‘나’라는 고정되고 독립적인 실체가 존재한다는 잘못된 믿음인 ‘아상(我相, ātma-saṃjñā)’을 버리라고 가르친다.

우리가 겪는 고통이 ‘나’에 대한 집착인 아집(我執)에서 비롯된다고 한다.

‘나’라는 것은 실체가 없는데 집착을 하니 얼마나 고통스럽겠는가?

‘나’라는 허상에 집착하여 ‘내 것’이라는 소유욕을 일으키게 되고

따라서 ‘나’의 몸이 아프고, ‘나’의 소중한 것이 사라지고, ‘나’의 감정이 상할 때마다 두려움, 슬픔, 분노 등 온갖 고통을 겪게 된다.

“내가 너를 위해 노력한 게 얼만데”

이런 집착도 내려 놓아야 한다.

원불교 대종경 인도품 17장에는 이러한 말씀이 있다.

「…대종사 말씀하시기를 [지어 놓은 그 복이 죄가 되는 것이 아니라 복을 지은 그 마음이 죄를 짓는 마음으로 변하기도 한다 함이니, 범상한 사람들은 남에게 약간의 은혜를 베풀어 놓고는 그 관념과 상을 놓지 못하므로 저 은혜 입은 사람이 혹 그 은혜를 몰라 주거나 배은 망덕(背恩忘德)을 할 때에는 그 미워하고 원망하는 마음이 몇 배나 더하여 지극히 사랑하는 데에서 도리어 지극한 미움을 일어내고, 작은 은혜로 도리어 큰 원수를 맺으므로, 선을 닦는다는 것이 그 선을 믿을 수 없고 복을 짓는다는 것이 죄를 만드는 수가 허다하나니, 그러므로 달마(達磨)께서는 “응용 무념(應用無念)을 덕이라 한다” 하셨고, 노자(老子)께서는 “상덕(上德)은 덕이라는 상이 없다” 하셨으니, 공부하는 사람이 이 도리를 알고 이 마음을 응용하여야 은혜가 영원한 은혜가 되고 복이 영원한 복이 되어 천지로 더불어 그 덕을 합하게 될 것이니, 그대는 그 상 없는 덕과 변함 없는 복을 짓기에 더욱 꾸준히 힘쓸지어다.]」

나는 이 가르침을 마음에 새겨서 누군가에게 선물을 해줄 때에는 ‘내가 이 만큼 해줬으니까 너도 언젠가 나에게 보답해주겠지’ 하는 마음을 갖지 말고, 선물을 주는 감사한 마음이 진심이라는 것에만 집중하려고 노력한다.

상에 집착하지 말고

현재 가진 것에 감사하는 것이 중요하다.

‘감사’는 거의 모든 종교가 공통적으로 강조할 만큼 중요한 핵심 가치이다.

비록 종교마다 감사하는 대상과 방식은 다를 수 있다.

하지만 감사를 통해 얻는 영적 의미와 긍정적 효과는 매우 유사하다.

이러한 감사 생활은 마음의 초점을 ‘없는 것’에서 ‘있는 것’으로 되돌린다.

가지지 못한 것은 ‘고민’이 된다.

돈을 많이 가진 사람은 시간을 얻고 싶어 한다.

반면 시간을 많이 가진 사람은 돈을 얻고 싶어 한다.

이것이 내가 깨달은 사실이다.

‘가지지 못한 것’에 집착하는 것은 어리석은 짓이라는 것을.

가지지 못한 것을 가지게 되어 해결하더라도 또 반대의 것을 얻고 싶어 하게 될 테니까.

이처럼 우리가 무언가에 집착하고 원하는 것을 얻지 못할 때에는 고통을 느끼게 되는데,

감사는 현재 가진 것에 대한 만족을 통해 이러한 고통에서 벗어나는 효과적인 방법이 된다.

2007년, 의학 저널인 <BMC Palliative Care>에 다음과 같은 논문이 게재되었다.

“The attitudes of brain cancer patients and their caregivers towards death and dying: a qualitative study”

“뇌암 환자와 그들의 간병인이 죽음과 임종을 대하는 태도에 대한 질적 연구”

이 논문은 말기 뇌종양 환자와 그들의 보호자가 죽음과 임종에 대해 어떤 태도를 가지고 있는지 심층적으로 탐구한 연구이다.

이 연구가 특히 주목받는 이유는 뇌종양 환자들이 겪는 인지 및 의사소통 장애로 인해 이들의 임종 관련 경험에 대한 연구가 매우 부족했기 때문이다.

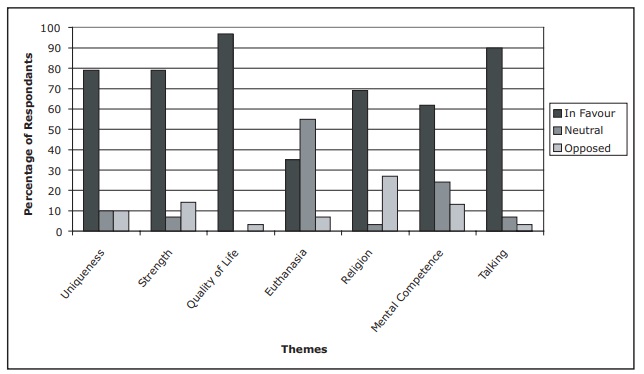

많은 환자는 자신의 상태와 죽음을 자연스러운 삶의 일부로 받아들이는 태도를 보였고,

환자들은 과거를 후회하거나 미래를 두려워하기보다는, 남은 시간을 최대한 의미 있게 보내는 것에 집중했다.

그리고 환자들은 어려운 투병 생활 속에서 오히려 내면의 강인함과 회복력을 발견했다고 진술했다.

반면에 보호자들은 두려움과 슬픔 때문에 이를 회피하는 경향이었다.

이 논문은 뇌암 환자들이 죽음과 임종을 앞두고 삶의 유한성을 인식하면서 어떤 태도를 보이는지를 보여주었다.

이 과정에서 환자들은 물질적 소유나 사회적 지위와 같은 외부적 가치를 내려놓고, 내면의 평화, 관계, 그리고 현재에 대한 감사와 같은 것에 집중하게 되었다.

“더 이상 필요한 것이 없는 사람”이 행복하다는 것을 보여주는 사례다.

오래전에 들은 법륜 스님의 강연이 생각난다.

(너무 오래전이라 원본을 찾을 수 없어서 내용이 실제와는 살짝 다를 수 있다.)

고민이 있는 사연자가 내가 죄도 안 짓고 열심히 살았는데 왜 나에게 하필 이런 시련이 왔는지 모르겠다는 질문을 하자,

법륜 스님께서 “왜 그 일이 당신에게 일어나지 말아야 하는 것일까요?”라고 중요한 메시지를 던졌던 것 같다.

그 강연을 들으면서 ‘하긴, 왜 하필 나에게 이런 일이 일어났는지에 대해 생각해보는 것은 어리석은 욕심일 수도 있겠다’라고 깨닫게 되었다.

얼마 전 나는 제자와 약속하여 원래 수업 시간보다 20분 더 일찍 만나 보충 수업을 해주기로 하였는데

출발할 때 내비게이션에서 예상하던 도착 시각이 실제 도로 사정으로 인해 미뤄지게 되면서 약속을 지킬 수 없게 된 적이 있다.

A 교육장에서 B 교육장으로 이동하는 물리적인 시간이 어쩔 수 없이 존재했는데 경로에 차 사고가 나면서 정체 시간이 생기게 된 것이다.

이러한 사실을 직원에게 알렸더니 직원은 이렇게 말했다.

“거 봐요. 너무 딱 맞게 시간을 맞춰서 가려고 하니까 늦잖아요.”라며 계속 지난 잘못된 선택에 대해 물고 늘어지며 핀잔을 주었다.

한참 듣다가 나는 다음과 같이 말했다.

“제가 너무 딱 맞게 시간을 잡은 것은 잘못된 것이 맞아요. 하지만, 제자분과 일정을 최대한 맞춘 것이 그 일정뿐이었습니다. 저는 최대한 노력하였는데 도로 사정으로 인해 약속을 못 지키게 되었네요. 그래도 너무 과거에 선택이 잘못되었다는 사실에 너무 집착하지 말아요. 이제 되돌릴 수 없는 일이잖아요. 지난 날에 대해 분석하려고 들면, 끝도 없습니다. 이제부터 할 수 있는 방안에 대해 집중할 때예요. 이번과 같은 일은 다음 번에는 더욱 주의하겠습니다.”

(나는 사정이 이러하여 늦을 수 있음을 미리 알렸고, 정규 수업 시간에는 늦지 않았으며 보충 수업은 쉬는 시간 틈틈이 진행하였다.)

수용하는 마음.

즉, 현실과 싸우지 않고 집착을 놓을 수 있는 마음에 대해 생각해 볼 수 있는 김주환 교수의 강의 ‘수용 – 무슨 일이 일어나든’을 보고 써보는 감상문이다.